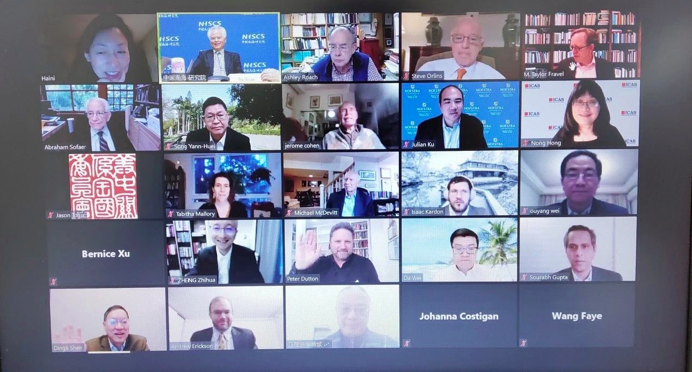

2020年12月16-17日、米国米中関係全国委員会と中国南中国海研究院が共同で第9回「中米海上事務と国際法のトラック2対話」オンライン会議を開催した。中国南海研究院、中米研究センター、北京大学、復旦大学、南京大学、国際関係学院、武漢大学、上海交通大学、国家シンクタンク、台湾の「中研院」、米中関係全国委員会、米国務省法律顧問室、ニューヨーク大学、マサチューセッツ工科大学、ホフストラ大学、ワシントン大学、海軍戦争大学、海軍分析センター、スタンフォード大学などからのシンクタンク、大学や政府部門の専門家と代表30人余りが今回の対話に出席した。中国南海研究院の院長呉士存と米国米中関係全国委員会の主席オレンセは開会式でそれぞれ祝辞を述べた。中米両国の専門家は現在の南中国海情勢、バイデン政府の南中国海政策、紛争国の海上としての役割と法律の動向、東シナ海と南中国海の海上危機と紛争の管理・コントロール、中米の海上ルールの制定、安全メカニズムの建設と海洋ガバナンスの実践などの議題をめぐって交流を行った。

今回の対話には、上海交通大学日本研究センターの副研究員鄭志華氏が招待され、米国側が提起した「過度な海洋主張」の基准、根源、具体的な表現などについて発言した。鄭志華氏は、いわゆる「過度な海洋主張」は米中間の法律戦の道具になったが、米国が歴史的権利、島礁の法的地位、直線基線、航行の自由などの議題を客観的に区分できなかったのは残念だと指摘した。アメリカ、フランス、イギリス、オーストラリア、日本などがなぜ広大な管轄海域を主張できたのか。特にアメリカ、フランスの管轄海域は一〇〇〇万平方キロメートルを超える。その根源を追究すると、これらの国は海外領土の恩恵を受けており、植民地時代の歴史の恩恵を受けており、これも本質的に歴史的権利なのだろうか。米国やフランスなどがそれぞれの海外領地、特に海外の人里離れた無人の島礁で200海里の海洋権利を主張するのは、もっとひどい海洋主張ではないか。また、群島基線と直線基線についても、アメリカは英仏に対しても、中国に対してもダブルスタンダードになっています。米国務省の元法律顧問であるabraham sofaer氏、ashley roach氏、海軍戦争大学教授のpeter dutton氏らが、この問題について活発な議論を交わした。abraham sofaer氏は、21世紀には18、19世紀のものとは別のものがあるべきであり、人類は同じ過ちを繰り返すのではなく、もっと積極的で文明的な海洋の主張をすべきだと考えた。

「中米海上事務と国際法に関する二トラック対話」は中国南海研究院と米国米中関係全国委員会が2014年10月に共同で発起し、これまでに9回のセッションを成功裏に開催した。この対話は両国の海洋政策の疎通のためにメカニズム化されたプラットフォームを構築し、中国の海洋問題の公共外交の重要なチャンネルの一つとなっている。